感慨人喪失主體性馮內果對於人性的看法極為悲觀,認為人類常有自毀的傾向。而他有一種極為獨特而且古怪的念頭,相信人類擁有無止境「創造」毀滅自己的能力。對於馮內果來說,縈繞其心揮之不去的陰影,正好也是二十世紀全人類所面臨的一些問題:諸如,人口爆炸、環境汙染、種族歧視、資本家的貪婪、機械至上、毒品氾濫、全球戰爭,和種族滅絕等,不一而足……

●反文化作家 馮內果病逝

編譯張佑生/報導

美國作家馮內果十一日在紐約過世,享壽八十四。他的小說掌握戰爭的荒謬本質,並以黑色幽默手法諷刺科學進步的意義,代表作包括「第五號屠宰場」和「貓的搖籃」。

他的妻子克莉門茲說,馮內果幾周前在曼哈頓家中摔了一跤,傷到腦部。馮內果的代表作「第五號屠宰場」出版於於一九六九年,儘管從商業角度來看他堪稱功成名就,他一生卻始終為憂慮症所苦,曾於一九八四年以酒吞服安眠藥企圖自殺未遂,事後還自嘲把自殺這檔事給搞砸了。

馮內果也寫過劇本和評論,但成為美國反文化經典的是他的十四本小說。馮內果本人也成為文壇偶像,一九六○和一九七○年代的美國學生特別受其影響。

以小說聞名於世的馮內果,一九二二年出生,屬於第四代的德國移民。第二次世界大戰從軍前,馮內果就讀於康乃爾大學化學系。他身為德裔美國人,到歐洲戰場和德軍廝殺,被俘後關在德勒斯登。盟軍轟炸德勒斯登造成十餘萬平民死亡,他目睹實況,這段經歷成為他人生的轉捩點。

「第五號屠宰場」以越戰為背景,描述種族、文化和社會衝突,小說當中的「so it goes」(事情就是這樣),形容主角不知道所有發生的事何時會再看見一次,但他知道事情就是這樣。這句話成為反戰人士的標語。

馮內果的作品在台灣頗受歡迎,台灣出版了他的作品中譯本廿多冊,包括代表作「第五號屠宰場」、「沒有國家的人」等等,多半由麥田出版公司發行。

●馮內果小說 寄哲理於荒誕中-陳長房

美國當代小說家馮內果(Kurt Vonnegut,Jr.)科學的知識豐富,形塑了他獨樹一幟的風格:以科學幻想的意境諷喻現實,將荒誕不經的遐思與重大的社會政治寓言合而為一。從他五十年代問世的「自動鋼琴」(Player Piano,一九五二)到九十年代出版的「戲法」(Hocus Pocus,一九九○),他一共完成了十六部作品,其中包括長篇小說、短篇故事、舞台劇和評論集。

批判人類言行不一

有自我毀滅的趨勢他早期的作品主賣採用傳統的藝術手法,科學幻想的成分比較突出,因此在五十年代他被視為一般的科幻小說家。其中的內容,或上溯渺茫混沌,直觸時空的核心,想像如鋼線拔入高空向宇宙深處遠航,進入神祕不可捉摸的領域。馮內果有時運用星際空間宏闊開放的場域,以極盡誇張矯飾的描述,指出人類行為的毫無意義。

在「自動鋼琴」裡,作者描繪一個陰黯不明的未來視景,故事主要的衝突源自人類和機器之間所衍生的衝突。物據雕鞍人做馬,人為物役的局面是以一架自動演奏的鋼琴表現出來。一位傑出的藝術家的演奏竟然被一部機器所複製、摹仿,演奏者本人則成了無用多餘的廢物。小說反映了現代人的困境和尷尬。人類生活在荒誕詭譎的世界裡,隨時隨地皆可能被異己的力量所吞噬、剝削和毀滅。如何努力維護獨立自主的特性,掙脫別人所設置的陷阱和圈套,一直是處於複雜險詐社會裡的現代人必須面臨的一個重大課題。

第二部作品「泰坦星上的海妖」(The Sirens of Titan,一九五九)探討處於荒謬神祕的宇宙中,人類經常遭受到的愚弄和利用,在變動不居的事件中,人類常不由自主地變為祭品。作者慨嘆科學雖然發達可以邀遊無窮之域,但是人類卻未必能按個人的自由意志行事,更遑論能主宰自己的命運。人類處處受制於外力的干擾,為別人所利用,故事主角在火星上被剝奪了記憶和思維的能力,只好聽人差遺擺佈。主角在泰坦星上最後的日子裡,由一個自私無知放蕩不羈的人慢慢變成了謙恭有禮,奮發進取,明白愛的真諦的人。人類要尋求生活的意義,必須向內心探索,不假外求;心靈的平靜,不是到外部獵奇。一心想駕馭或控制別人,最後還是不會明白什麼叫做愛,這樣的人必然孤獨無依,在廣漠荒寒的宇宙中永遠漂泊離散,找不到歸宿。

「夜母」(Mother Night,一九六二)表面是描述一位充當希特勒英語廣播員的美國情報人員的故事。故事的主人翁自己承認無法明辨是非,因此犯下背叛殘忍、違背良知的罪行。但是,他也暗示人類一切的愚昧罪行的根源或許是瘋狂而失去理性的世界所逼。個人的行為只不過是「無盡的黑暗」--「黑夜母親」的產物。作者援引了「浮士德」的名言作為故事的標題,寄意遙深。在這茫茫黝黯的黑夜中,善與惡,是與非、好與壞,一切都撲朔迷離,顛倒逆轉,混淆不清。

「貓的搖籃」(Cats Cradle,一九六三)是一部「末日小說」,旨在說明人世的一切都是誑騙謊言。人類一面追求和平,一面卻又竭力製造核武。科學家的「瘋狂」在於他們的「無知」。故事中的「原子彈之父」在提供他的發明,送到廣島毀滅數萬生靈之際,他本人卻正哄著孩子玩「貓的搖籃」的遊戲(這是一種用一圈繩子繞在雙手指上,翻出叫做「貓的搖籃」的花樣哄小孩玩的遊戲)。作者藉此象徵人世間一切虛假偽善的東西。馮內果批判人類的言行不一;為了要攀登科學的頂峰,欲窺探宇宙的奧秘,鑽研於知識的探究中,但人類卻又不能把知識用於造福人類的目的上,其結果常常導致自我毀滅的情勢。此外,馮內果也以幽默諧擬的口吻,批判人類為了祛除貪苦和疾病,僅憑社會外在的改革是不足恃的。「貓」書裡曾有人想藉著建立一種「渴望遞減的宗教」以拯救生靈於塗炭,最後卻帶來苦難和死亡。

融科幻與現實於一爐

口吻辛辣諷刺「金錢之河」(原譯名為「上帝保祐你,羅斯沃特先生(God Bless You Mr.Rosewater,一九六五)描寫一個大資本家欲「還財於民」的寓言故事。小說中對於人類瘋狂的鶩逐金錢的習性,有著辛辣而犀利的剖析。主人翁家族的發達史其實就是一部巧取豪奪血淚斑斑的歷史。作者描繪故事中人人交相利,好比一位優秀的飛行員本來就應尋找一處地點好降落,滾滾紅塵的世人理應不停的尋找大筆金錢要轉手的時機,好抓住一切機會中飽自己。故事的主人翁雖有博愛善行的義舉,卻被視為「異端」和「瘋狂」。畢竟,這個腐朽透頂的世界並不是一兩個慈善家良心發現就能改變的。主人翁做了許多好事,竟然還有人被收買到法院作偽證。看來在這個世界上,一切只能祈求「上帝保祐」了。人性的淪喪,莫此為甚。

在馮內果的小說中,被動屈從,順服接受和壓抑克制是人類在面臨困境時,無計可施而想出來的辦法。「第五號屠宰場」(SlaughterhouseFive,一九六九)成功的把科幻小說與現實境遇冶於一爐,描述人類的生活與人類的感情脫節失序的窘況。一九四五年,德勒斯登遭到轟炸,馮內果和其他戰俘藏匿在地下貯存獸肉地窖裡過了一夜,逃避頭頂上的一場狂轟濫炸。這次空難的躲藏對於作者有著極深刻的象徵喻意,象徵人類不時掩埋自我以求生存的企圖。

小說的主人翁畢勒.皮爾格林除了在戰場上有過九死一生的經驗,他小時候學游泳也有過失去知覺,差一點溺斃的經驗。馮內果描述許多聞臨生死邊緣或受苦受難的人所採取的方式是冷靜超然根本就不去想它。把自己掩埋在池底下、地底下或是宇宙底層,人類可以無視時間與空間的存在,任憑自己的心靈自由飄蕩,八方馳騁。

馮內果運用科幻小說的技巧,安排主人翁一次飛往特拉法馬多的航行。這次的經歷讓他認識了四度空間,也學會了如何看待死亡,認為當人死去時,他只是貌似死去。對於死亡、戰爭、和人類的冰原,馮內果的回答是飛向太空。在許多措述畢勒.皮爾格林飛住特拉法馬多旅行中,馮內果暗示空間旅行或時間旅行是最終的撤退,是空虛之苦的終結。當你從特拉法馬多上,登高俯瞰芸芸眾生的一切,你頓然會覺得人類的得失成敗是非對錯皆微不足道。特拉法馬多不僅提供了僅次於永恆事物的優越地位,而人類也可以藉著徜徉在星際中浩邈無涯冷寂空灣的機會冷靜的觀察人間世的一切。

這篇作品的副標題是「孩童的十字軍」(The Children's Crusade)借用了中世紀誘騙兒童送死的事,影射當代戰爭的機器同樣將無數年輕無知的人送去當炮灰的荒謬。馮內果借主人翁畢勤之口要求住在特拉法馬多的人告訴他,星球上的人是如何和平相處,畢勒要把這個訊息帶回地球,好讓人類得救。

馮內果在六十年代陸續出版的三部長篇小說「貓的搖籃」、「金錢之河」與「第五號屠宰場」是他創作的高峰,一直極受西方評論界的推崇,在大學校園的青年學子中間還出現了不少「馮內果迷」。評論家也不再視馮為一位恣肆於詭譎怪誕的世界,或往來倏忽於太空科技的幻想而已;馮更關心的是二十世紀人類與社會的關係,只不過他的口吻略帶辛辣諷刺,擅於鎔鑄一些科技知識罷了。六十年代美國文學所掀起的黑色幽默(Black Humor)風潮自然也帶給他不小的衝擊。在五十年代到七十年代的創作生涯中,可以「頂呱呱的早餐」(Breakfast of Champions,一九七三)作為總結。

反對把人變成機器

感慨人喪失主體性馮內果對於人性的看法極為悲觀,認為人類常有自毀的傾向。而他有一種極為獨特而且古怪的念頭,相信人類擁有無止境「創造」毀滅自己的能力。對於馮內果來說,縈繞其心揮之不去的陰影,正好也是二十世紀全人類所面臨的一些問題:諸如,人口爆炸、環境汙染、種族歧視、資本家的貪婪、機械至上、毒品氾濫、全球戰爭,和種族滅絕等,不一而足。

馮內果認為,人類為自己創造了許多機械化或化學合成,或以消費導向的虛假文明(an ersatz civilization);但是在創造的過程裡,人類也逐漸物化而喪失自我。因為科技的過度發展導致生態的失衡;經濟上財富分配的不均催化了社會穩定架構的崩潰。馮內果也不相信人類的未來會有不同或變化;只要人性不變,人類的未來恐怕仍然介乎好與壞的灰色地帶游移飄蕩,無奈的活下去。

「頂呱呱的早餐」故事是假託一位名叫菲伯德.史塔奇(Philboyd Studge)作為小說的敘述者,向讀者描述二位孤獨而瘦弱,有相當年紀的白人在一個即將殞滅的星球上相遇的故事。在「頂呱呱的早餐」中,作者揭示的正是現代文明社會,科技發展到達極致,難免會把人類當作機器的悲哀:「每個人似乎都在搶奪他們能夠攫取到手的一切東西,特別能搶的人就像神仙似的富足。」在整個大宇宙的運作中,物質和機器逐漸取代人的主體性,宰制人類。

馮內果在故事中,以各種譬論來闡明這一個觀點,黑色幽默的意涵十分濃厚。因此,一對吵嘴的夫婦是「打架機器」,打架的原因是女的想讓男的成為「造錢機器」,男的想讓女的成為「家務機器」,男的一怒之下趕走女的,後者就成了「哭泣機器」,男的就跑去找他的朋友「喝酒機器」和「性愛機器」,後來男的悔悟成了「道歉機器」,女的受了感動成了「原諒機器」。作者以類似這種鋪天蓋地、滑稽突梯的比喻,表現了小說的主題,揭示了作者對於人類喪失主鹽性和對於世界絕望的感慨。

以亂針繡的筆法

馮內果擅長用短小精悍的語句章節,虛實相間的場景來捕捉急促跳動的時代脈搏,這種形式本身也與機械化的社會節奏遙相吻合,彷彿電影中的蒙太奇,形塑了呼應、懸念、對比、暗示、聯想的效果。此外,科幻小說的模式也讓讀者有置身於神祕奇幻的世界中。一則強調人類不僅在地球上或宇宙間,不僅在眼前或未來,人生皆可能顯得毫無意義,既荒誕又孤獨;一則表明現實的醜惡,只有在想像中才能得到紓解,唯有撲朔迷離的幻想能帶給絕望的人類一絲時隱時現的朦朧光影。這段時期的重要作品,包括了「滑稽劇,又名不再孤獨」(Slapstick or Lonesome No More,一九七六),「囚犯」(Jailbird,一九七九),和「槍手狄克」(Deadeye Dick,一九八二)。

在「滑稽劇」的前言裡,馮內果談到創作小說的方法,他相信「書中的文章相互之間不需要有什麼聯繫,但作者需要作精心的選擇,好讓故事整體讀來能產生一種綺麗的、驚詫的、深邃的生活形象。小說不需要有開端、中心、結尾、情節、道德、寓言、效果。」因此,他的後期小說一般都沒有主要故事線索;沒有結構和細節的描寫,寥寥數筆勾勒出人物和環境;大量的插曲交錯,增加小說明快跳躍的節奏;以誇張幾近荒謬的手法,彰顯紛亂的社會現象,和隱蔽詭異的人類心理。在故事的敘述中經常用黑色幽默的口吻插入作者本人或人物的議論,這些議論有時喧賓奪主,反而成為小說中的主要內容。而作者總是把這些議論濃縮成警策性的句子,俾能做到言簡語奇,含義深切而精警動人。不論是諷刺崇尚金錢拜物的「民主」與「司法」制度為主題的「囚犯」,或是誤觸中子彈爆炸的「槍手狄克」,這些故事內容照馮內果看來都是歷史的錯誤,人類的災難,是荒謬世界裡無法逃避的現實,因此只能以黑色幽默一笑置之。

即使到了九十年代,馮內果對於複雜轇轕的現代世界仍然無法完全理解。「戲法」(Hocus Pocus,一九九○)一書是透過一位文明毀滅後殘存的老人尤金.哈特克(Eugene Debs Hartke)所遺留的日記,勾勒了越南戰爭、美國的教育制度、監獄的問題、糧食的短缺、日本商社的進軍美國等問題。小說仍用渲染潑墨的筆調和亂針刺繡的章法來襯托現代社會的荒謬和混亂,作老用玩世不恭的態度對現代世界進行冷嘲熱諷,文筆犀利幽默,語言在精煉中表現出豐潤,能隨物賦形,依然極具功力。

只是,面對荒誕世界裡一切荒誕的事物,諸如戰爭、暴行、失望、痛苦等,大部分的作家仍然很難正正經經地找到答案。充其量只能像馮內果一樣讓讀者跟著他含著眼淚微笑(馮內果在「頂呱呱的早餐」裡給自己畫了一幅漫畫:鼻孔冒煙,兩眼流淚,表示他既悲傷又忿怒,這幅自畫像表達了他的真實思想和感情),人類對於令人絕望、異想天開、蠻橫殘暴的事物不時冷眼旁觀,甚至到了無動於衷的地步,就像馮內果的代表作「第五號屠宰場」的畢勒一樣,最後只能拋下一句「人生就是那麼回事」(So it goes)這類嘲弄性的天問語氣。探索人性,卻有著更多的疑惑。套用「頂呱呱的早餐」裡科幻小說家卓奧特的話來說:「一定要在一個本來沒有道理的世界老講道理,當然是令人疲憊的。」在這個不講道理的世界裡,面對許多人生的無奈和人為的災難,馮內果以看透人世滄桑的灑脫,謙卑悲憫的情懷,借用幽默諧謔之筆,寄意人生哲理。

【1994-02-03 聯合報】

●戰場燃燒 書寫昇華苦痛─張國立

二次大戰最著名的一場戰役是一九四○年德軍的進攻法國,當時德軍主要分成兩大部分,由波克將軍率領的B集團從北面進攻荷蘭和比利時,倫德斯特將軍率領的A集團軍從南面穿越阿登高地直撲法國本土。北路軍基本上是沿一次大戰的攻擊路線,也是主力所在,英法聯軍集中全力在比利時迎擊。沒想到是德國的A集團軍輕易的穿過全是樹林、不利戰車行動的阿登高地進入法國,並且直撲英法海峽,把聯軍包圍在比法邊境,最後造成英法聯軍的敦克爾克大撤退,結束了歐陸戰場的戰鬥,德國完全佔領西歐。

在這場戰鬥中,德軍相當輕易的獲勝,倒不是德國運用了多了不起的戰術,而是最基本的迂迴作戰,也就是孫子兵法中所說的「奇正相生」,再加上德軍的「基本動作」好,充分利用作戰上最重要的速度,根據對速度的要求,克服地形和天候上的障礙,精準的執行任務上每一細部要求,如此而已。

小說的基本動作和奇正相生沒有不同,戰鬥的目標不變,至於是打鑼打鼓的以主力迎向目標,或者主力只是幌子,攻擊重心集中在側翼,主力和側翼間的關係就是孫子所謂的奇正相生。

馮內果(Kurt Vonnegut Jr.)的《第五號屠宰場》(Slaughterhouse-Five),從書名便可以看出作者的攻擊目標,而小說的一開始也強調聯軍對德國德勒斯登大轟炸所形成的人間慘事,這是整本小說的主力所在。可是馮內果在編排故事時,大轟炸顯然不是攻擊重心,重心出現在「整個城市都被大火所焚,成千上萬的人被殺,然後就是這位美國步兵因為偷了一把茶壺,在廢墟中被逮捕,經過正常的審判後,終於被行刑隊拉出去槍斃了」。

於是我們可以確定《第五號屠宰場)的「奇兵」所在,馮內果是以荒謬的方式來述說發生在德勒斯登的悲劇,而荒謬的效果集中在一個連軍服也沒有的美國大兵身上。照理說聯軍對德勒斯登大轟炸造成的悲劇應由德國人的角度來看,馮內果卻把焦距放在這個被認定有神經病的美國兵身上。

這個美國兵,他是全知全能的,因為他曾經被外星人抓去過,使他有透視未來和過去的能力,他的敘事觀點經由此一特殊能力而在時空中任意的跳躍,從而產生出更多的「奇兵」,可以到外星上的動物園,可以回到戰後的美國,當然也可以在作者想去的時候進人德勒斯登。那麼這本小說應該界定為科幻小說、荒謬主義、後設小說或是戰爭小說呢?

這些界定都沒有意義.馮內果說得很清楚,這是一本對戰爭重新省思的小說罷了。馮內果不同於其他作家之處,只是他精密的掌控住每一支奇兵,以大迂迴把反戰的精神包圍在他設定的圈套之內。

約瑟夫.海勒(Joseph Heller)的《第二十二條軍規》(Catch-22)也是如此,所有的人都陷在第二十二條軍規的基本宿命裡,每一個B-25轟炸機的成員都必須要出任務達到某一基數才能結束歐陸戰場的攻擊使命回美國本土去,而這個基數、永遠是個不確定的變數,存在於部隊的流言間,要想躲開這個宿命,就勢必得跳出此一變數。很多人想到利用健康情況不佳而跳脫出來,但最高的宿命準則是「第二十二條軍規」,覺得自己不適合戰鬥的人可以提出要求,可是一旦提出要求,又證明你是清醒的,是絕對符合戰鬥的精神要求。

宿命就糾纏在這群轟炸機的成員身上,從讀者的角度,其中有很多角色已接近瘋狂邊緣,有些又猥瑣得不配當個軍人,但他們都是「第二十二條軍規」輪迴裡的人,怎麼也躲不開。

戰爭當然是這篇小說的主力,它的「奇兵」則是故事裡的每一個人,包括羅馬街頭的妓女。

小說裡一個接一個的人物出場,他們的行徑基本上和軍人是格格不入的,可是他們絕對是軍人,無論如何猥瑣,基於「第二十二條軍規」,每個人仍得面對他們的戰爭。一場歷史上最重要的戰爭,在小說裡只是包含於軍規之下的背景,人物在宿命背景下能活動的空間實在有限,於是就誕生了看上去荒謬、沒有絲毫意義的人生。

試想,在一場歷史上最大規模的空中轟炸之後,畫面中出現的是行刑隊挾持下的一個偷茶壺的美國步兵。空中轟炸的軍事行動是「正」,小偷的美國步兵是「奇」,兩者相對映之下,我們所得到的不是作者大聲疾呼的戰爭的可怕,而是經過反省之後,對戰爭的無奈感。

把人生條列式的列舉是後現代主義的特色,在這些條列式的內容中,原則上和主題不相關的,但經過思考,所追求的作戰目標是一致的,也就是「奇正相生」。

唐朝詩人王之渙寫過一首詩《出塞》,他的列舉方式更簡單:

黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。

羌笛何須怨楊柳,春風不渡玉門關。

它的主力在「春風不渡玉門關」,奇兵是黃河、白雲、孤城和萬仞山,兩者卻都向同一個作戰目標進行攻擊,遠在塞外的戰士又何嘗不陷於「第二十二條軍規」的荒謬和無奈中呢。

《第五號屠宰場》,馮內果著,洛夫譯,麥田

《第二十二條軍規》,約瑟夫.海勒著,楊恝、程愛民、鄒惠玲譯,星光

──以上專題刊於 2007/04/13 聯合報 ※ 館長推薦 ※

※ 館長推薦 ※

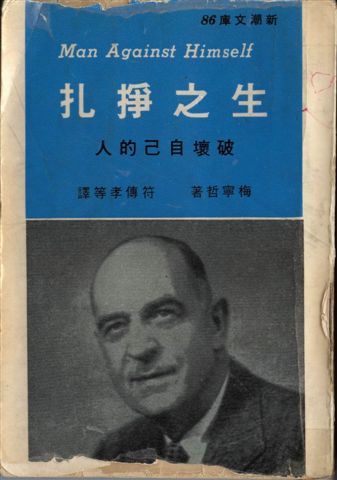

書名:生之掙扎(Man Against Himsefl)

作者:梅寧哲

譯者:符傳孝等

出版:志文出版

留言列表

留言列表 {{ article.title }}

{{ article.title }}