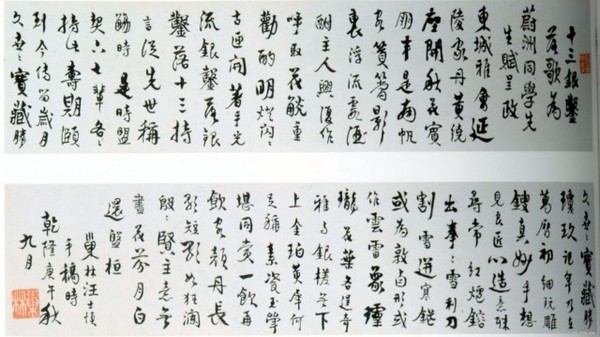

圖:汪士慎書法《隸書觀繩伎七古詩》軸

「揚州八怪」之間,資歷有深有淺,相識有早有遲,相聚有久有暫,思想和藝術風格也不盡一致,但他們都能求同存異,相容並蓄,切磋技藝,相濡以沫,一掃文人相輕的舊習,結成了深厚的道義之交。

這中間,相交最久、過從最密的,要數汪士慎和高翔。打開汪的《巢林詩集》和高的《西唐詩集》,兩人贈答唱和之多,所記蹤跡之詳,為他人集中所少見。真做到了「相交相愛垂垂老,朝夕過從風雨中」。(汪士慎《贈西唐五十初度》)。他們還有個共同之處,一生都比較單純和平淡。也許正是這種如水的生活,如水的友誼,倒釀出了更為深永的滋味。

汪士慎,字近人,號巢林,又號溪東外史,在不同時期、不同環境下,曾取過多種別號。按其排行,人稱「汪六」或「汪六先生」。生於康熙二十五年丙寅(1686年)。他的《巢林詩集》中的詩作,均寫於來揚州之後,頗有反映家鄉風物和青年書畫生涯的內容,不過可以想見,身居黃山腳下,日夕與黃山相對,黃山的雲海松濤,奇峰怪石,瞬息萬變的神異景色,潛移默化地培育了他的藝術情懷,當是無可置疑的。

汪士慎來到揚州,約在三十歲左右,即康熙五十五年左右。那時揚州雖然還沒有達到後來乾隆說的「廣陵繁華今倍芳」的程度,但隨著鹽業和漕運的發展,揚州的商業之盛和消費水準之高,已是全國在數的幾大城市之一,康熙六次南巡,過揚州,盡管不如乃孫乾隆六次南巡的奢華糜費,為了接駕,揚州仍有不少動作。即以康熙四十四年(1705年)第五次南巡來說,那時《紅樓夢》作者曹雪芹的祖父曹寅,既是江寧織造,又是兩淮巡鹽禦史,大修揚州塔灣行宮(遺址在今三汊河高旻寺內),當時的盛況是:「行宮寶塔上燈如龍,五色彩子舖陳古董詩畫無計其數,月夜如晝。」如《紅樓夢》第十六回趙嬤嬤說的:「把銀子都花的淌海水似的!」「別講銀子成了土泥,憑是世上所有的沒有不是堆山塞海的,『罪過可惜』四字竟顧不得了。」也即詩人張符驤所諷刺的:「三汊河幹作帝家,金錢濫用比泥沙!」接駕的需要(舖陳詩畫),裝點風雅、文化消費的需要,就像揚州當時的茶樓酒肆「甲於天下」一樣,寄居揚州的詩人、畫家,人數之多,也是全國之最。人多,競爭也激烈。一個初到揚州的人,沒有有力者的扶持資助,沒有面目一新的筆底功夫,在這塊土地上立足是很困難的。

汪士慎來到揚州,約在三十歲左右,即康熙五十五年左右。那時揚州雖然還沒有達到後來乾隆說的「廣陵繁華今倍芳」的程度,但隨著鹽業和漕運的發展,揚州的商業之盛和消費水準之高,已是全國在數的幾大城市之一,康熙六次南巡,過揚州,盡管不如乃孫乾隆六次南巡的奢華糜費,為了接駕,揚州仍有不少動作。即以康熙四十四年(1705年)第五次南巡來說,那時《紅樓夢》作者曹雪芹的祖父曹寅,既是江寧織造,又是兩淮巡鹽禦史,大修揚州塔灣行宮(遺址在今三汊河高旻寺內),當時的盛況是:「行宮寶塔上燈如龍,五色彩子舖陳古董詩畫無計其數,月夜如晝。」如《紅樓夢》第十六回趙嬤嬤說的:「把銀子都花的淌海水似的!」「別講銀子成了土泥,憑是世上所有的沒有不是堆山塞海的,『罪過可惜』四字竟顧不得了。」也即詩人張符驤所諷刺的:「三汊河幹作帝家,金錢濫用比泥沙!」接駕的需要(舖陳詩畫),裝點風雅、文化消費的需要,就像揚州當時的茶樓酒肆「甲於天下」一樣,寄居揚州的詩人、畫家,人數之多,也是全國之最。人多,競爭也激烈。一個初到揚州的人,沒有有力者的扶持資助,沒有面目一新的筆底功夫,在這塊土地上立足是很困難的。 汪士慎來到揚州,面對的就是這樣的現實。在形單影只的孤立情況下,從一開始,汪士慎就得到馬氏兄弟的熱情庇護與支持。

談到「揚州八怪」,幾乎沒有一個人不涉及到馬氏兄弟,他們或多或少的,或臨時或長期的,都從馬氏兄弟那裏得到過幫助。能進出於馬氏的街南書屋或小玲瓏山館,對學者、詩人、書畫家來說,是一種榮譽,也是一種慰藉。主人的橫溢的才華,豪爽的性格,熱忱的態度,和他家豐富的藏書、優雅的環境,使眾多的文化名人賓至如歸。生活上的照顧固不必說,那種熱烈而和諧的文化藝術氣氛,使每一個到這裏來的人受到感染,也在相互交流中得到教益。當時在揚州比他家富有的鹽商多矣,奉承皇帝者有之,供自己揮霍者有之,一擲千金聊博一快者有之,當然也有商而不俗,關心文化的,但像馬氏兄弟這樣以扶持文化為己任,不吝金錢,長期不懈,樂此不疲,卻是極難得的。杭世駿《道古堂文集》中說:「半查(馬曰璐號半查)兄弟不以俗學繕性,而志不求時名。清思竊渺,超絕塵埃,親賢樂善,惟恐不及。」符葆森《國朝正雅集》引陳章的話說:「以道義相劘切,以文章相期許,風雨晦明,始終無間。……而豈世之務聲氣、矜標榜所可同日語哉!」

不是過份之譽。

不是過份之譽。 也許是同鄉的緣故吧(馬家祖籍安徽祁門),汪士慎來揚州不久就作客馬家,並長期在這裏生活,得到的照顧自然較「八怪」其他人為多。汪士慎有別號「七峰居士」,據說就因為馬家小玲瓏山館有個七峰草堂。

馬氏兄弟與諸名士結有邗江吟社,金農、高翔、華嵒、陳撰、厲鶚、陳章、姚世鈺、蔡嘉、朱冕等,都是吟社中人,汪士慎很快與他們結下了友誼,經常一起,詩畫交流。有記載的汪士慎雍正七年(1729年)所繪竹石圖,就是這個時期的作品。

與汪士慎交誼最深的,當推金農和高翔。金農是畫梅高手,汪士慎也最擅畫梅。據載馬氏兄弟曾從南京移來老梅樹十三本,植於小玲瓏山館,一時詩人皆有詩描述,汪的寫梅,也許與此有關吧。高翔也以畫梅著稱。金農對他們的畫梅,極為贊賞,曾寫道:

舟屐往來蕪城,幾三十年,畫梅之妙,得二友焉。汪士慎巢林,高翔西唐,人品皆是揚補之、丁野堂之流。巢畫繁枝,千花萬蕊,管領灞橋風雪中;西唐畫疏枝,半開嚲朵,用玉樓人口脂,抹一點紅;良縑精楮,各臻其微。

藝術家的相互推崇,溢於言表。但金農性好遊,常常外出,朝夕相處的,唯有高翔。

汪士慎和高翔的足跡,幾乎遍及了揚州的角角落落。他們聯袂泛舟在瘦西湖的前身保障河;眺望今蜀岡觀音山一帶的隋宮故址;維舟在據說為避免隋煬帝的葬處遭受雷擊而建起的鐵佛寺(在今蜀岡茶場);宴飲在王漁洋集眾「修禊」,唱出了「紅橋飛跨水當中,一字欄杆九曲紅,日午畫船橋下過,衣香人影太匆匆」的紅橋;踏訪過西北的田野和歷史陳跡;登過紀念李善注《文選》的「文選樓」。在小玲瓏山館裏拍案誦詩更是常事。只要多日不見,便有詩相寄或相憶。汪士慎《贈西唐五十初度二首》之一雲:

猿鶴狐蹤不易同,到今誰複問窮通。

七條弦上知音少,三十年來眼界空。

每欲放杯還藉酒,不言生計轉如篷。

相交相愛垂垂老,朝夕過從風雨中。

他們確是「知音少」中的知音,「眼界空」中的知心,決非世俗之交所能相比的。

乾隆三年(1738年)和四年(1739年)汪士慎曾兩次遊越。渡錢塘江,謁曹娥廟,登小白華山,觀浙江濤,興致是很高的。待回到揚州,原來視力很差的左眼卻失明了。畫家失去一目,其不幸可知,但他認為少一目更能安心作畫,未嘗不是不幸中之大幸。仍作畫不輟,且越發精神了。五十九歲(乾隆十九年,1754年)秋天,汪士慎在揚州北城邊買了一處「蓬窗」小屋,作為養老之所,並畫了一幅《移居圖》。厲鶚題雲:

買屋古城下,聞君喜客尋。圖書初檢校,鄰曲共幽深。

掃壁除蛛網,開窗納樹陰。自憐流轉意,對此一沉吟。金農贈詩雲:

落落與君好,相憐老勿諼。此生同瓦礫,無累及兒孫。

心外得太古,耳中思妙言。草堂貲若辦,先辦種魚軒。

汪士慎在這所茅屋裏,布衣蔬食,品茗讀書,寫字作畫,生活是安寧的。厲鶚題汪士慎的《煎茶圖》說:

巢林先生愛梅兼愛茶,啜茶日日寫梅花。要將胸中清苦味,吐作紙上寫梅花。要將胸中清苦味,吐作紙上冰霜椏。……先生一目盲似杜子夏,不事五侯恣瀟灑,肯留一目著花梢,鐵線圈成春染惹。……

汪士慎自己也很自得,曾自刻一印雲:「尚留一目著梅花」。對他的八分書(隸書),厲鶚又說:

……巢林居士老好事,典農不惜窮蒐羅,手摹心追成筆塚,坐臥三日難同科。腕懸仍似蠶頭篆,筆磔稍存隼尾波。……

盲一目後書畫創作上出現的新境界,使他的作品更為人所重了。

乾隆十七年(1752年),六十七歲的汪士慎右眼也失去光明,完全成為一個盲人了。別人都為他的雙目失明擔擾,他似乎頗為泰然。金農有真實的記述:

乾隆壬甲(十七年)初春,春雪盈尺,濕突失炊,予抱孑影,坐昔聊之廬,……是日汪隱君巢林,著屐扶短童相訪雲:「衰齡忽而喪明,然無所痛惜,從此不復見碌碌尋常人,覺可喜也。」

瞎了雙眼可以不再看見蠅營狗苟的庸碌之輩,省心省事,反覺可喜。這是曠達語,然而仔細想來又何嘗不是無可奈何的傷心之語?

深居蓬門僻巷,交遊本來不多,失去雙目不能作書作畫,來往的人更少了,除了「三四素心,時相過從」,門前冷落得很。汪水慎耐得住寂寞,也忍得住「蓬生三徑逐年貧」的生活,但失明剝奪了他視若生命的書畫創作,這種痛苦畢竟是難以忍受的。金石篆刻家丁敬向他索畫梅,他的回書是「目已失明,不能複作」。丁敬回想起十年前(乾隆九年甲子)與他在揚州相識的情況,不勝感慨。因次當日汪士慎《臘八日集寒木山房,喜錢塘丁敬身至》的原韻,回了一首詩:

邗江惜別十冬春,每憶茅堂滿案塵。

趙壹門閒時謝客,梁鴻灶熱肯因人。

飲安茗乳平生嗜,畫斷梅花宿世因。

肉眼已無天眼在,好看萬象又更新。

好個「肉眼已無天眼在」,這話給丁敬說准了。藝術家眼瞎,心是不會瞎的。出於意外的領會和難以遏制的創作沖動,汪士慎突然提筆寫了一幅狂草大字,他本能地感到,這不比失明以前差。他迫不及待地趕到金農的住處。金農記道:

汪六士慎,失明三年,忽近展紙能作狂草,神妙之處,儼然如雙瞳未損時。知予臥病蕭寺,自攜大書一通見贈。……相對終日,塵事俱忘。

汪士慎的喜悅,金農的喜悅,兩位藝術家盡在不言中會心默契,達到了如何神妙的地步。

還有一件事使汪士慎得到極大安慰的,是他的詩集《巢林詩集》,由馬氏兄弟替他雕板印成了。

汪士慎「樸不外飾,儉不苟取」,他的晚年是孤寂貧困的,但他得到的是知友們的理解,他別無所求了。乾隆二十四年(1759年),汪士慎在他的城隅草屋中與世長辭,享年七十三歲。這位像梅花一般一生疏淡的老人,也像梅花的一縷清香那樣消逝了。

全站熱搜

留言列表

留言列表 {{ article.title }}

{{ article.title }}